在中国传统茶文化中,茶器的选择从来不是简单的功能取舍,而是一场关乎材质、工艺与文化共鸣的深度对话。当紫砂壶以其温润古朴的气质成为茶席上的经典时,另一种来自云南建水的紫陶,则以独特的工艺与“呼吸哲学”悄然征服了普洱茶爱好者的心。二者虽同属陶器,却因原料、工艺与功能的差异,在茶文化的长卷中写下截然不同的篇章。

从滇匠紫陶感受全手工制陶非遗技艺

深耕紫陶领域十七载的建水滇匠紫陶文化产业有限公司(以下简称滇匠),正是这场“陶与茶”千年对话的当代诠释者。作为“品牌强国”认证的行业典范企业,滇匠以非遗技艺为根,以现代生活为翼,让古老的紫陶工艺焕发出全新的生命力。

从原料到成品,滇匠严格遵循古法全手工制作工艺,每一件作品皆需历经数十道工序、百余次打磨。其独有的五色陶土配方,不仅保留了建水紫陶的地理标志特性,更通过“紫陶+茶”“紫陶+稀有金属” “紫陶+木”等跨界创新,拓展了传统器物的应用场景。

更难能可贵的是,滇匠并未将紫陶局限于器物本身,而是以“会呼吸的紫陶生活”为理念,构建起传统与当代的桥梁。通过陶艺研学基地、数字藏品开发等形式,让年轻人亲手体验制陶之趣,也让紫陶文化以更轻盈的姿态融入现代生活。

紫陶与紫砂:泥土中的“性格密码”

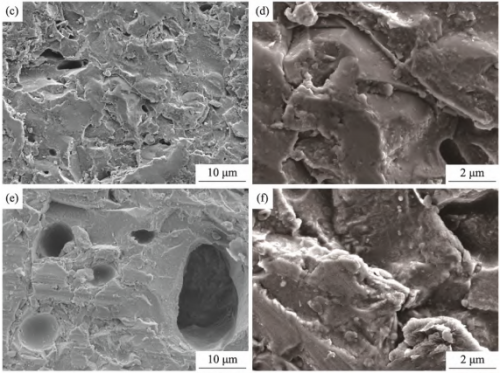

紫砂与紫陶,一出自江苏宜兴,一源自云南建水,皆因地域风土的独特性而成就了不可复制的艺术价值。紫砂泥料温润有颗粒感,紫陶泥料细腻而光滑,两者均具有微气孔结构,从而赋予其良好的透气性与吸附性。

泥料对比:

类别

泥料粒度

成品孔径

成品孔隙率

原料性质

紫砂

40~10目0

0.1~10微米

6.7%

矿石料

紫陶

200~400目

0.1~0.5微米

1~8.8%

陶土料

注:以上数据来源于上海交通大学发表于陶瓷学报期刊《云南建水紫陶的泥料与保湿性能分析》

1、粒度:紫砂泥料目数低,颗粒感明显,紫陶泥料目数高,更细腻;

2、孔径:紫陶孔径更小,说明紫陶的保湿性能更佳;

3、孔隙率:两者孔隙率差异不大,而在孔隙率接近时,孔径更小的材料其微孔分布就更广更均匀,说明在吸附性能与呼吸性能上,紫陶相对更优。

4、原料性质:矿石料有机质含量较低,陶土料有机质含量相对较高,而有机质在高温烧制过程中可封闭于各晶相间形成活性炭及微孔,也可辅证紫陶的吸附性能更优。

如果将紫砂壶比作茶汤的“舞台”,那么滇匠紫陶则是普洱茶的“知己”。前者以张扬茶香见长,后者则以守护茶韵为使命。这种差异,源于泥土的禀赋,更源于匠人对自然与文化的深刻理解。

普洱茶为何独爱建水紫陶?

1、存茶器

普洱茶被称为“能喝的古董”,其核心价值在于“越陈越香”的转化之美。这一过程对存储环境的要求近乎苛刻——既需防潮、避免过度氧化,又要促进有益微生物的活性。而建水紫陶的物理特性,恰好与之相契合。

具有微气孔结构的紫陶器壁如同一张看不见孔洞的复合型滤网,空气可双向微量流通以促进茶叶的转化;微孔将茶叶中的芳香大分子隔绝在内,使茶香久存而无损;又将水汽隔绝在外防止发潮霉变而产生陈仓味。

注:以下图片为显微镜下的紫陶微观结构图,其来源于上海交通大学发表于陶瓷学报期刊《云南建水紫陶的泥料与保湿性能分析》

以滇匠紫陶的紫陶茶叶罐为例,存茶七日即可令茶香显著升华,开罐瞬间宛若置身深山古树茶园。这种“唤醒茶魂”的能力,源自滇匠紫陶对传统工艺的深耕与现代科技的融合——通过专利技术优化泥料制备,使紫陶具备释放远红外线与增强抗菌性的功能,进一步加速茶叶的自然醇化。

2、泡茶器

紫陶壶的吸附性能优异,在冲泡时对普洱茶的陈仓味、转化中的杂味等有良好的吸附去除作用,紫陶壶对水中的矿物质含量还具有调节功能,使水更加甘甜纯净,从而明显提升茶汤口感。

在冲泡环节,紫陶壶的“恒温”特性亦为普洱茶加分。其壶身厚实,散热均匀,既能避免高温灼伤茶叶,又能持久保持水温,让茶汤在多次冲泡中始终醇厚甘滑。滇匠紫陶茶壶的设计更显匠心:壶嘴圆润出水如柱,防止茶香散失,壶盖倒立不落,防止倒茶时壶盖掉落,细节之处尽显对茶道美学的尊重与用心。

在全球化浪潮下,传统文化的当代转化始终面临挑战:如何既保留精髓,又不沦为博物馆中的标本?滇匠紫陶的实践给出了答案——以匠心守护技艺,以创新激活需求。其产品不仅进驻故宫文创体系,更远销海外市场,成为“东方陶韵”的国际代言人。

对于普洱茶爱好者而言,选择一件滇匠紫陶茶器,不仅是选择一种泡茶工具,更是选择与自然、历史对话的生活方式。正如茶汤在紫陶中静静转化,文化亦在器物的传承与创新中生生不息。滇匠紫陶与普洱茶的“知音之遇”,恰是中国传统手工艺与当代生活美学交融的缩影——且提醒着我们,真正的文化生命力,永远在于“当下”。